もっと楽しくPTAの広報紙を作るには? その8 効率化への提言

世の中の仕事は、次の4つに分けられます。

1 自分にとってやりがいがあるし、周囲からも感謝される仕事

2 自分にはやりがいがあるが、周囲からはあまり必要とされていない仕事

3 自分はやりたくないけれど、周囲からは感謝される仕事

4 自分はやりたくないし、周囲からも必要とされていない仕事

私はPTAの委員を3年引き受けましたが、委員会にはズバリ「4 自分はやりたくないし、周囲からも興味を持たれない仕事」が満ちあふれているのではないかと推測していました。

嫌なことを「やるべき」「がんばらなくちゃ」と思い込んで、我慢してやっていると、イライラしたり、どうしようもなく心が疲れてしまったり……

子どもに向けるエネルギーも奪われていき、何のためのPTAだかわかりませんよね。では、どうしたらいいのでしょうか?

答えはシンプル。

「4 自分はやりたくないし、周囲からも興味を持たれない仕事」を減らして、最終的にはなくしてしまえばいいのです。

その代わりに、「これをやりたい!」ということを増やして、仕事を入れ替えます。すると、PTA委員という役目にも充実感が生まれると思います。

ただ、委員になったメンバーの思いは、それぞれ違うはずです。渋々引き受けた人、委員決めのあの雰囲気が嫌でつい手を挙げてしまった人、ほかの委員会の仕事よりも向いているかもしれないのでやってみた人、やる気満々の人……

「私はPTAの仕事がよくわからないし、別にやりたいわけでもないから、やる気のある人にやってもらおう」

「やりたいことが自分にはあるから、もっと仕事量を増やして、他の委員にも分担してもらおう」

このような考え方は、ちょっと変じゃありませんか?

メンバーの思いを尊重したうえで、バランスよく仕事を割り振ることが、PTAの委員会の課題かもしれませんね。

それから、広報委員会には、やたら「正しさ」を振りかざす人がいました。自我があふれている……

そもそも、世間の認識として、広報とは裏方の仕事。広報紙に出てくれた人が後で嫌な思いをしないように心を配る必要があるはずです。

話はそれますが、以前、麻生太郎元総理大臣が「未曾有」を「みぞうゆう」と読んで大きな話題になり、Tシャツまでできました。読み違えなどは恥ずかしい出来事として、後々まで影響するものです。

広報紙にコメントなどを寄せてくれた人が、文章内で固有名詞を間違っていたり、慣用句を誤解していたり、誤りがあったら印刷物として後々まで残ります。麻生氏のようにバカにされることはないでしょうが、さすがに恥ずかしい思いをするかもしれません。

そうしたことが起こらないように、広報委員は文章をチェックするのです。

たまに広報委員の中で「このほうが日本語として自然」などと言って文章を修正しようとする人がいます。正直、単なる主観。偏見とも言い換えられます。

他人の文章に自分の正しさを押し付けるのではなく、漢字辞典などで常用漢字かどうか、そしてネットなどで正式名称かどうか、きちんと調べて、客観的な正しさ、世の中的な常識を反映させるのが広報の仕事だと考えています。

学校によって違うでしょうが、私の子どもの通う小学校では「教員はPTA活動に基本的にはなんでも協力する」というスタンスでした。そのため、PTA広報紙で「卒業記念に、6年生の手書き文字を載せよう」なんて企画が持ち上がると、不登校の児童の自宅まで担任の教員が手書き文字のための用紙を持って往復することになるのだとか。こうした話を聞いて、「広報紙のために、そこまでやってもらう必要はあるのかな」と胸が痛んだ次第です。

最後に、PTAの広報委員には、あまりにも非生産的な作業が多かったために、効率化を提言する「PTA広報紙作業の進め方」をまとめました。

※小学校広報紙 作業の進め方マニュアル

最初にお伝えしたいのは、作業の進め方について決まりはないということ。しかし、広報委員になったばかりの人は、何をどうしたらいいのかさっぱりわからないと思い、マニュアルを作りました。

この文章はあくまでも効率的に進める一例として、参考程度にお読みください。

■広報紙ってなんのためにあるの?

広報紙の目的は、その名のとおり、広く知らしめること。ですから、PTA活動を会員(保護者)に伝える必要はありますが、そのほかの内容はあってもなくてもかまいません。

具体的には、教職員アンケート、運動会や祭の写真、卒業前の6年生に関する記事などは、広報紙に掲載する必要はないということです(あってもなくてもいいレベル)。

学校側から、PTAの広報紙に対して「○〇という内容を盛り込んでほしい」「△△の写真を掲載してほしい」といった要請は一切ありません。学校側が注意しているのは、誤字・脱字や肖像権の侵害などによるトラブルだけです。保護者からのクレームを特に嫌がります。

また、PTA会長からは「○○といった内容が広報紙にあったほうがよさそう」という意見は来ますが、「●●にしなさい」といった指示はありません。そして事前に広報紙の内容やデザインをチェックすることもありません。

共働き世帯が増え、PTA活動に多くの時間と労力を割くのが難しくなっています。そんな現状を踏まえて、PTA広報紙はなんのためにあるのか、どんな広報紙だったら制作しやすいのか、保護者としてどんな内容ならば自分も読みたくなるのか、最初の委員会で少し検討してもいいのかもしれません。

また、「広く知らしめること」が重要ならば、今の時代、電子化を進めたほうがいいでしょう。そのほうが会員にとって便利です。

■最初の委員会で行っておきたいこと

○各号のスケジュールの確認

発行する必要があるのは、委員会紹介号と委員会総括号です。発行日(配布日ではない)は大安という慣例がある場合、その年度の大安を調べて発行日を決めておくといいでしょう。

○発行回数と各号のテーマ・内容の確認

広報紙の発行回数は、基本的に1年当たり2回(委員会紹介号の春~夏と委員会総括号の冬)です。発行回数を増やす場合は、テーマが重ならないように、最初の委員会で各号で何を取り上げるのか確認しましょう。

テーマ・内容によっては、広報紙を2枚以上にしたほうが読みやすい場合があります。ですから、予算も含めて検討する必要があります。

○予算の確認

どのようなデザインや内容にするか、印刷をどこに依頼するかによって、広報紙の制作費用は変化します。

手書き文字を掲載する場合、基本的に広報委員が紙面デザインをするのは困難です。また、印刷所に依頼する場合も、手書き文字をスキャンする点数で費用が変化します。各号の内容で予算を配分しましょう。

○各号の担当者の決定

誰が何号を担当するのか、最初の委員会で話し合って決めましょう。

■最初の委員会の後で委員長が行っておきたいこと

○学校側へ年間スケジュールの連絡

広報紙を印刷する前に、学校側(校長先生か教頭先生)は広報紙の次の点をチェックします。

・誤字や脱字がないか

・顔が判別できる写真の場合、写っている人(子どもの場合は保護者)に掲載許可を取ったのか

そのため、委員長は広報紙を発行する年間スケジュールと、学校側にチェックを依頼する時期を伝えておくといいでしょう。教頭先生によれば、チェックに3日間ほどの余裕があると助かるとのことでした。

○各委員長へ依頼予定項目の連絡

PTAの行事の写真などを各委員長に用意してほしい場合などは、その旨、あらかじめ伝えておくといいでしょう。

■各号のワークフロー

広報紙のワークフローは、次のとおりです。

1 その号のテーマを担当者で確認

2 どんな内容にするのかを担当者で決定

3 担当者がラフレイアウトを作成

※手書きで、どこに何を入れるのかをざっくり決めておく

*この時点で、学校側に、印刷前のチェックを依頼する予定日を改めて伝えておくとスムーズに進めやすい

4 原稿依頼、執筆、手書き原稿のデータ化、写真・イラストなど素材集め

※データ化する際に「表記の基準」に沿って表現を統一する(基準を作った場合)

5 紙面をデザイン

※デザインソフトで委員が行う場合と、デザイナーや印刷会社に頼む場合がある

6 広報委員会でチェック(誤字脱字がないか、抜けている画像はないか)

7 学校側のチェック(誤字脱字がないか、肖像権の侵害はないか、個人情報は守られているか)

8 広報委員会で最終チェックしデザイン修正

※6と7の段階で手直したためにおかしい箇所が発生していないかを確認

9 印刷発注

※安価な通販印刷の場合は出力紙のチェックは行わない

10 印刷会社から広報紙が納品

11 各クラスへの配付作業

12 教育委員会に送付(原則として持参)

■作業スケジュールの立て方

ワークフローを確認したうえで、「○月×日に配付したいから、印刷会社には○月×日までにはデータを送って、そうなると最終チェックは○月×日にやろう」という具合に、11から1にさかのぼる形でスケジュールを立てます。

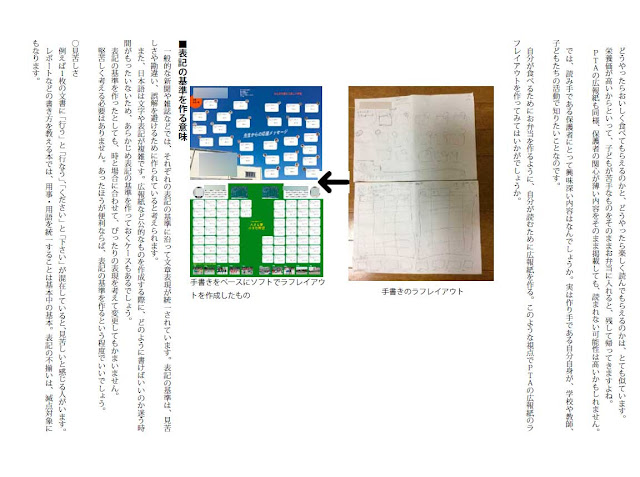

■ラフレイアウトを作る意味

ラフレイアウトは、家を建てるときの設計図と同じ。設計図なしに家を建て始めると、柱の長さがバラバラになって、後で切り直すなど、非効率になってしまいます。

広報紙も同じ。次のような面倒が生じる可能性があります。

○校長先生などに頼んだ原稿が長すぎて、小さい字にしなければ入り切れない

○必要以上に写真を撮ってもらったり、集めたりして手間がかかった

写真などの素材は多ければ多いほどいいと思っていませんか。これは大きな誤解。写真があり過ぎると、チェックに大変な労力と時間がかかるのです。もちろん、目も疲れます。

ラフレイアウトがあれば、どれほどの量の素材が必要なのかを把握することができます。

加えて、「この号では校長先生には500字であいさつ文を書いてもらって、行事の写真は6枚程度用意することにしよう」とわかるわけです。また、どのくらいの文字数だと読みやすいか、だいたい把握できるでしょう。

■ラフレイアウトの作り方

皆さん、お弁当を作るときにどうしますか。

「明日は子どもの遠足だから、ハンバーグと、ミートボールと、唐揚げと、ショウガ焼きと、アスパラと、ブロッコリーと、ゆで卵と、卵焼きと……。いっぱい用意しなくちゃいけないから、大変だわ!」という人は少ないのではないでしょうか。

たいていの人が、最初に誰が食べるお弁当なのかを考えるでしょう。子どものためのお弁当ならば、子ども用のお弁当箱を用意します。

そしてお弁当箱の大きさに合わせて何を詰めるか検討しますよね。「ミートボールがメインだから、彩りにミニトマトとブロッコリー。卵は卵焼きにしよう」という具合に。

PTAの広報紙に当てはめてみましょう。

○誰用 → 主に保護者(PTA会員)に向けての広報紙。

○お弁当箱 → 大きさはA3。裏表印刷。配布時に二つ折り。

○中身 → 委員会の総括がテーマだから、委員長のコメントをメインに。そのほかのイベントは彩りとして散りばめて。

頭の中で行う作業は、お弁当作りもラフレイアウト作りも変わりません。ですから、お弁当作りが得意な人は、ラフレイアウト作りも得意なはずです。

どうやったらおいしく食べてもらえるのかと、どうやったら楽しく読んでもらえるのかは、とても似ています。

栄養価が高いからといって、子どもが苦手なものをそのままお弁当に入れると、残して帰ってきますよね。

PTAの広報紙も同様、保護者の関心が薄い内容をそのまま掲載しても、読まれない可能性は高いかもしれません。

では、読み手である保護者にとって興味深い内容はなんでしょうか。実は作り手である自分自身が、学校や教師、子どもたちの活動で知りたいことなのです。

自分が食べるためにお弁当を作るように、自分が読むために広報紙を作る。このような視点でPTAの広報紙のラフレイアウトを作ってみてはいかがでしょうか。

■表記の基準を作る意味

一般的な新聞や雑誌などでは、それぞれの表記の基準に沿って文章表現が統一されています。表記の基準は、見苦しさや勘違い、誤解を避けるために作られていると考えられます。

また、日本語は文字や表記が複雑です。広報紙など公的なものを作成する際に、どのように書けばいいのか迷う時間がもったいないため、あらかじめ表記の基準を作っておくケースもあるでしょう。

表記の基準を作ったとしても、時と場合に合わせて、ぴったりの表現を考えて変更してもかまいません。

堅苦しく考える必要はありません。あったほうが便利ならば、表記の基準を作るという程度でいいでしょう。

○見苦しさ

例えば1枚の文書に「行う」と「行なう」、「ください」と「下さい」が混在していると、見苦しいと感じる人がいます。

レポートなどの書き方を教える本では、用事・用語を統一することは基本中の基本。表記の不揃いは、減点対象にもなります。

○勘違い

表記が不揃いだと、「細かいところまでチェックしていない」「雑に作られている」、ひいては「いい加減に取り組んでいる」「内容もいい加減かもしれない」と勘違いされる可能性があります。

新聞や雑誌などが表記を統一するのは、この点が最も大きく関係しているように思われます。

○誤解

「こども」は「子ども」でも「子供」でも間違いではありません。

しかし、「供」という漢字は「お供」にも使われるように、従属や隷属を意味します。そのため、「供」という漢字を使うと「さげすんでいる」と誤解される可能性もあるようです(国立国語研究所 よくある「ことば」の質問)。

こうした誤解が生じることを避けるため、新聞や雑誌などでは表記の基準が作られているのかもしれません。

■写真の撮り方① 無理のない範囲で撮影する

運動会でたくさん撮影しても、広報紙にはそれほどの点数は掲載できません。1種目に1~2点程度です。

熱心に撮影している保護者の邪魔にならないようにするためにも、広報委員は無理のない範囲で撮影すればいいのではないでしょうか。

腕章をしていると目立つので、グランド内で撮影をするとき以外は外す、また、グランドの中ではできるだけ目立たないようにしたほうが無難です。

■写真の撮り方② 子どもたちの豊かな表情をとらえた写真も撮る

広報紙の中には、子どもたちの後ろ姿の写真や、顔がよくわからない写真ばかりを掲載している号があります。顔が写っていない写真は誘因性が低く、保護者も「見たい」とは感じないので掲載する意義が乏しいものです。子どもの表情がわからない写真しか集められなかった場合は、無理に写真を掲載せずにイラストの使用を検討してもいいでしょう。

【重要】顔がわかる写真は、保護者に掲載許可を取る

保護者の中には、さまざまな事情があって、子どもの写真を広報紙に掲載してほしくない人もいます。子どもの写真を掲載するには、事前に子ども本人と保護者の承諾が必要なのです。

承諾を得る際に使うのは、メールでも、下のような書面でもかまいません。

■読みやすくするコツ① 余白を作る

さらっと読める広報紙と読む気が失せる広報紙。違いが発生する最大の理由は、余白。

読む気が失せる広報紙は、写真の間にフリー素材のイラストがびっしり。写真には長々と説明文も入れていました。その結果、紙面がゴチャゴチャして読みにくくなっているのです。

紙面をすべて文字や画像で埋める必要はありません。過去の号や他校の広報紙で、負担なくさらっと読める広報紙には、適度な余白があります。確認してみてはいかがでしょうか。

■読みやすくするコツ② 使用するのは3色程度に

色自体にイメージやメッセージ性があります。オレンジは元気のよさやはつらつさ、黒には格式、青には清潔感やまじめさ、冷静さといった印象が含まれるのです。

そのため、やたらと色を使うと、やっぱり紙面がゴチャゴチャします。3色ぐらいに留めたほうがいいでしょう。

例外は、色に特別な意味があるケースです。

1年生から6年生まで体操服のゼッケンの色が違う場合は、学年別に色を利用することを検討してもいいでしょう。

■読みやすくするコツ③ 書体も3種類程度に

書体も色と同様、多種類を使うと、ゴチャゴチャします。3種類程度にしたほうが読みやすくなります。

内容は同じでも、色や書体で紙面の印象は大きく変わります。

■写真の選び方① ちょっと暗い感じの写真を選ぶ

写真は、パソコン画面で見たときよりも印刷した画像のほうが褪せてみえるはずです。高精細な印刷でない限り、色が飛んでしまうのです。

特に広報で使っている紙は表面に光沢があるため、普通紙以上に色が飛んでしまいます。

ですから、パソコンで見たときに「ちょっと暗いかな」ぐらいの写真を選ぶことをお勧めします。下の写真では、下よりも上が暗い感じの写真ということになります。

■写真の選び方② 人物の体の写り方に要注意

一般的にひざ下・ひじ下だけが写っていない人物写真は、不吉だとされています。指先だけが写っていない写真についても、同じことが言えます。

このような写真を掲載された子どもの保護者が不快に思う可能性もあるので、気をつけたほうがいいかもしれません。

この文章はあくまでも効率的に進める一例として、参考程度にお読みください。

■広報紙ってなんのためにあるの?

広報紙の目的は、その名のとおり、広く知らしめること。ですから、PTA活動を会員(保護者)に伝える必要はありますが、そのほかの内容はあってもなくてもかまいません。

具体的には、教職員アンケート、運動会や祭の写真、卒業前の6年生に関する記事などは、広報紙に掲載する必要はないということです(あってもなくてもいいレベル)。

学校側から、PTAの広報紙に対して「○〇という内容を盛り込んでほしい」「△△の写真を掲載してほしい」といった要請は一切ありません。学校側が注意しているのは、誤字・脱字や肖像権の侵害などによるトラブルだけです。保護者からのクレームを特に嫌がります。

また、PTA会長からは「○○といった内容が広報紙にあったほうがよさそう」という意見は来ますが、「●●にしなさい」といった指示はありません。そして事前に広報紙の内容やデザインをチェックすることもありません。

共働き世帯が増え、PTA活動に多くの時間と労力を割くのが難しくなっています。そんな現状を踏まえて、PTA広報紙はなんのためにあるのか、どんな広報紙だったら制作しやすいのか、保護者としてどんな内容ならば自分も読みたくなるのか、最初の委員会で少し検討してもいいのかもしれません。

また、「広く知らしめること」が重要ならば、今の時代、電子化を進めたほうがいいでしょう。そのほうが会員にとって便利です。

■最初の委員会で行っておきたいこと

○各号のスケジュールの確認

発行する必要があるのは、委員会紹介号と委員会総括号です。発行日(配布日ではない)は大安という慣例がある場合、その年度の大安を調べて発行日を決めておくといいでしょう。

○発行回数と各号のテーマ・内容の確認

広報紙の発行回数は、基本的に1年当たり2回(委員会紹介号の春~夏と委員会総括号の冬)です。発行回数を増やす場合は、テーマが重ならないように、最初の委員会で各号で何を取り上げるのか確認しましょう。

テーマ・内容によっては、広報紙を2枚以上にしたほうが読みやすい場合があります。ですから、予算も含めて検討する必要があります。

○予算の確認

どのようなデザインや内容にするか、印刷をどこに依頼するかによって、広報紙の制作費用は変化します。

手書き文字を掲載する場合、基本的に広報委員が紙面デザインをするのは困難です。また、印刷所に依頼する場合も、手書き文字をスキャンする点数で費用が変化します。各号の内容で予算を配分しましょう。

○各号の担当者の決定

誰が何号を担当するのか、最初の委員会で話し合って決めましょう。

■最初の委員会の後で委員長が行っておきたいこと

○学校側へ年間スケジュールの連絡

広報紙を印刷する前に、学校側(校長先生か教頭先生)は広報紙の次の点をチェックします。

・誤字や脱字がないか

・顔が判別できる写真の場合、写っている人(子どもの場合は保護者)に掲載許可を取ったのか

そのため、委員長は広報紙を発行する年間スケジュールと、学校側にチェックを依頼する時期を伝えておくといいでしょう。教頭先生によれば、チェックに3日間ほどの余裕があると助かるとのことでした。

○各委員長へ依頼予定項目の連絡

PTAの行事の写真などを各委員長に用意してほしい場合などは、その旨、あらかじめ伝えておくといいでしょう。

■各号のワークフロー

広報紙のワークフローは、次のとおりです。

1 その号のテーマを担当者で確認

2 どんな内容にするのかを担当者で決定

3 担当者がラフレイアウトを作成

※手書きで、どこに何を入れるのかをざっくり決めておく

*この時点で、学校側に、印刷前のチェックを依頼する予定日を改めて伝えておくとスムーズに進めやすい

4 原稿依頼、執筆、手書き原稿のデータ化、写真・イラストなど素材集め

※データ化する際に「表記の基準」に沿って表現を統一する(基準を作った場合)

5 紙面をデザイン

※デザインソフトで委員が行う場合と、デザイナーや印刷会社に頼む場合がある

6 広報委員会でチェック(誤字脱字がないか、抜けている画像はないか)

7 学校側のチェック(誤字脱字がないか、肖像権の侵害はないか、個人情報は守られているか)

8 広報委員会で最終チェックしデザイン修正

※6と7の段階で手直したためにおかしい箇所が発生していないかを確認

9 印刷発注

※安価な通販印刷の場合は出力紙のチェックは行わない

10 印刷会社から広報紙が納品

11 各クラスへの配付作業

12 教育委員会に送付(原則として持参)

■作業スケジュールの立て方

ワークフローを確認したうえで、「○月×日に配付したいから、印刷会社には○月×日までにはデータを送って、そうなると最終チェックは○月×日にやろう」という具合に、11から1にさかのぼる形でスケジュールを立てます。

■ラフレイアウトを作る意味

ラフレイアウトは、家を建てるときの設計図と同じ。設計図なしに家を建て始めると、柱の長さがバラバラになって、後で切り直すなど、非効率になってしまいます。

広報紙も同じ。次のような面倒が生じる可能性があります。

○校長先生などに頼んだ原稿が長すぎて、小さい字にしなければ入り切れない

○必要以上に写真を撮ってもらったり、集めたりして手間がかかった

写真などの素材は多ければ多いほどいいと思っていませんか。これは大きな誤解。写真があり過ぎると、チェックに大変な労力と時間がかかるのです。もちろん、目も疲れます。

ラフレイアウトがあれば、どれほどの量の素材が必要なのかを把握することができます。

加えて、「この号では校長先生には500字であいさつ文を書いてもらって、行事の写真は6枚程度用意することにしよう」とわかるわけです。また、どのくらいの文字数だと読みやすいか、だいたい把握できるでしょう。

■ラフレイアウトの作り方

皆さん、お弁当を作るときにどうしますか。

「明日は子どもの遠足だから、ハンバーグと、ミートボールと、唐揚げと、ショウガ焼きと、アスパラと、ブロッコリーと、ゆで卵と、卵焼きと……。いっぱい用意しなくちゃいけないから、大変だわ!」という人は少ないのではないでしょうか。

たいていの人が、最初に誰が食べるお弁当なのかを考えるでしょう。子どものためのお弁当ならば、子ども用のお弁当箱を用意します。

そしてお弁当箱の大きさに合わせて何を詰めるか検討しますよね。「ミートボールがメインだから、彩りにミニトマトとブロッコリー。卵は卵焼きにしよう」という具合に。

PTAの広報紙に当てはめてみましょう。

○誰用 → 主に保護者(PTA会員)に向けての広報紙。

○お弁当箱 → 大きさはA3。裏表印刷。配布時に二つ折り。

○中身 → 委員会の総括がテーマだから、委員長のコメントをメインに。そのほかのイベントは彩りとして散りばめて。

頭の中で行う作業は、お弁当作りもラフレイアウト作りも変わりません。ですから、お弁当作りが得意な人は、ラフレイアウト作りも得意なはずです。

どうやったらおいしく食べてもらえるのかと、どうやったら楽しく読んでもらえるのかは、とても似ています。

栄養価が高いからといって、子どもが苦手なものをそのままお弁当に入れると、残して帰ってきますよね。

PTAの広報紙も同様、保護者の関心が薄い内容をそのまま掲載しても、読まれない可能性は高いかもしれません。

では、読み手である保護者にとって興味深い内容はなんでしょうか。実は作り手である自分自身が、学校や教師、子どもたちの活動で知りたいことなのです。

自分が食べるためにお弁当を作るように、自分が読むために広報紙を作る。このような視点でPTAの広報紙のラフレイアウトを作ってみてはいかがでしょうか。

■表記の基準を作る意味

一般的な新聞や雑誌などでは、それぞれの表記の基準に沿って文章表現が統一されています。表記の基準は、見苦しさや勘違い、誤解を避けるために作られていると考えられます。

また、日本語は文字や表記が複雑です。広報紙など公的なものを作成する際に、どのように書けばいいのか迷う時間がもったいないため、あらかじめ表記の基準を作っておくケースもあるでしょう。

表記の基準を作ったとしても、時と場合に合わせて、ぴったりの表現を考えて変更してもかまいません。

堅苦しく考える必要はありません。あったほうが便利ならば、表記の基準を作るという程度でいいでしょう。

○見苦しさ

例えば1枚の文書に「行う」と「行なう」、「ください」と「下さい」が混在していると、見苦しいと感じる人がいます。

レポートなどの書き方を教える本では、用事・用語を統一することは基本中の基本。表記の不揃いは、減点対象にもなります。

○勘違い

表記が不揃いだと、「細かいところまでチェックしていない」「雑に作られている」、ひいては「いい加減に取り組んでいる」「内容もいい加減かもしれない」と勘違いされる可能性があります。

新聞や雑誌などが表記を統一するのは、この点が最も大きく関係しているように思われます。

○誤解

「こども」は「子ども」でも「子供」でも間違いではありません。

しかし、「供」という漢字は「お供」にも使われるように、従属や隷属を意味します。そのため、「供」という漢字を使うと「さげすんでいる」と誤解される可能性もあるようです(国立国語研究所 よくある「ことば」の質問)。

こうした誤解が生じることを避けるため、新聞や雑誌などでは表記の基準が作られているのかもしれません。

■写真の撮り方① 無理のない範囲で撮影する

運動会でたくさん撮影しても、広報紙にはそれほどの点数は掲載できません。1種目に1~2点程度です。

熱心に撮影している保護者の邪魔にならないようにするためにも、広報委員は無理のない範囲で撮影すればいいのではないでしょうか。

腕章をしていると目立つので、グランド内で撮影をするとき以外は外す、また、グランドの中ではできるだけ目立たないようにしたほうが無難です。

■写真の撮り方② 子どもたちの豊かな表情をとらえた写真も撮る

広報紙の中には、子どもたちの後ろ姿の写真や、顔がよくわからない写真ばかりを掲載している号があります。顔が写っていない写真は誘因性が低く、保護者も「見たい」とは感じないので掲載する意義が乏しいものです。子どもの表情がわからない写真しか集められなかった場合は、無理に写真を掲載せずにイラストの使用を検討してもいいでしょう。

【重要】顔がわかる写真は、保護者に掲載許可を取る

保護者の中には、さまざまな事情があって、子どもの写真を広報紙に掲載してほしくない人もいます。子どもの写真を掲載するには、事前に子ども本人と保護者の承諾が必要なのです。

承諾を得る際に使うのは、メールでも、下のような書面でもかまいません。

さらっと読める広報紙と読む気が失せる広報紙。違いが発生する最大の理由は、余白。

読む気が失せる広報紙は、写真の間にフリー素材のイラストがびっしり。写真には長々と説明文も入れていました。その結果、紙面がゴチャゴチャして読みにくくなっているのです。

紙面をすべて文字や画像で埋める必要はありません。過去の号や他校の広報紙で、負担なくさらっと読める広報紙には、適度な余白があります。確認してみてはいかがでしょうか。

■読みやすくするコツ② 使用するのは3色程度に

色自体にイメージやメッセージ性があります。オレンジは元気のよさやはつらつさ、黒には格式、青には清潔感やまじめさ、冷静さといった印象が含まれるのです。

そのため、やたらと色を使うと、やっぱり紙面がゴチャゴチャします。3色ぐらいに留めたほうがいいでしょう。

例外は、色に特別な意味があるケースです。

1年生から6年生まで体操服のゼッケンの色が違う場合は、学年別に色を利用することを検討してもいいでしょう。

■読みやすくするコツ③ 書体も3種類程度に

書体も色と同様、多種類を使うと、ゴチャゴチャします。3種類程度にしたほうが読みやすくなります。

内容は同じでも、色や書体で紙面の印象は大きく変わります。

■写真の選び方① ちょっと暗い感じの写真を選ぶ

写真は、パソコン画面で見たときよりも印刷した画像のほうが褪せてみえるはずです。高精細な印刷でない限り、色が飛んでしまうのです。

特に広報で使っている紙は表面に光沢があるため、普通紙以上に色が飛んでしまいます。

ですから、パソコンで見たときに「ちょっと暗いかな」ぐらいの写真を選ぶことをお勧めします。下の写真では、下よりも上が暗い感じの写真ということになります。

■写真の選び方② 人物の体の写り方に要注意

一般的にひざ下・ひじ下だけが写っていない人物写真は、不吉だとされています。指先だけが写っていない写真についても、同じことが言えます。

このような写真を掲載された子どもの保護者が不快に思う可能性もあるので、気をつけたほうがいいかもしれません。

※電子化しよう

PTAの広報委員を2年務め、「広報紙を電子化したほうがよい」と結論付けるに至りました。電子化のメリットは以下のとおりです。

1 印刷費がかからないため、経費が0円になる

2 デザインに関する専門的な知識やパソコンが不要になる(スマホがあればよい)

3 配付作業が不要になる

4 保護者に確実に届く

5 各家庭で保管する必要がなく、知りたい情報が簡単に検索できる

子どもが通う小学校では連絡網が廃止になり、学校から各保護者へ直接メールが届くシステムになりました。

これは、すべての保護者がネットにつなげられる環境にあるということを意味しています。

さらに、小学校はサイトを整備して、電子化が進んでいることがわかります。

PTAの広報委員会は、明らかに遅れていると言わざるを得ません。

電子化のデメリットはほとんどありませんが、「不安だ」などの意見は必ず出てくると推測しています。

学校側との話し合いも必要でしょう。

しかし、何事においても紙を媒体にすると、広報委員への負担が非常に大きいものです。

学校側に何か依頼するときは、委員が書類を持っていく。

教職員アンケートも紙で、回収後は手入力が必要。

デザインが出来上がったら学校側にチェックしてもらうため、プリントアウトして、わざわざ委員が学校に持っていく。引き取るときも学校へ行く。

広報紙については家庭数を数えて束にし、各クラスの棚に入れる。

あああ! 面倒!!!

現状、学校からはたくさんのお知らせが、PTAの各委員会からは活動報告のお便りが配布されます。そのため、各家庭ではプリント類の仕分けが大変。

そして「男の子あるある」ですが、子どものランドセルの底でしわくちゃになったまま、保護者に届いていないケースもあります。

また、この計算はあくまでも過去の1号のケースですが、デザイン・印刷で払った金額を刷り部数で割ると、1枚当たり約150円もかかっているのです。

高い(あんな内容で……)。

保護者として私たちが払っているPTA会費を、広報紙にここまで注ぎ込んでいいのかと疑問を抱いていました。

では、広報紙を電子化するにはどうしたらいいのでしょうか。Googleサイトなど、今ではさまざまな無料サービスが提供されています。

広報紙を電子化し、同時に学校側とのやり取りもメインはネットを使うことにすれば、広報委員は共働き家庭でも空き時間に広報活動ができるわけです。

また、電子化した情報は検索性に優れ、保護者側としては「〇〇大会の開始は何時だったっけ? プリントが見つからない!」などの事態にも陥らず、ネットですぐに調べられるようになります。

Leave a Comment