必ずしもそうではないのに、「あなたは発達障害です」と言ってほしい人たちがいる。「私、発達障害なんだって」と言いたい人たちがいる。そういう人たちの存在に気づき、私はこの本を書くことにした。

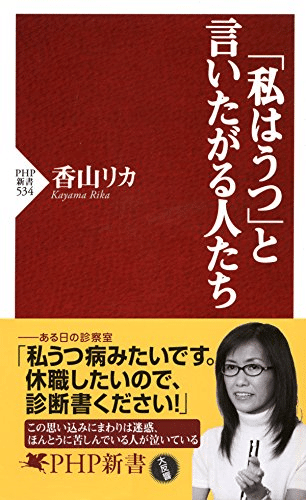

精神科の香山リカ医師が、病気と社会との関連性について述べたのが『「発達障害」と言いたがる人たち』『「私はうつ」と言いたがる人たち』です。

『「私はうつ」と言いたがる人たち』には、2005年に出版された『そのツラさは、病気です』が紹介されています。

原因不明の不調は実はうつ病などが原因かもしれないと警告する本ですが、このような本が話題になると「あれを読んだのですが」と診察を受けに来る人がいるとのこと。

その1人のカヨさん(仮名)は、うつ病ではないと香山リカ医師が伝えると「ショックだな」と反応したのだそうです。

このカヨさんのような人について、『そのツラさは、病気です』には以下のように書かれているようです。

「擬態うつ病」が増殖する背景として林医師は、患者と医師、両者の「うつ病」の乱用を主に指摘している。自分で勝手にうつ病と思い込んだり、自己愛の強い人が失意の原因をうつ病とするケースがある一方で、医師も間違ってうつ病と診断したり、自己診断した患者の訴えを安易に聞き入れてしまうケースもあるという。

「林医師」とは『擬態うつ病』の著者である精神科の林公一医師。

擬態うつ病について、詳しくは本書を読んでもらうとして、かなり乱暴に言えば、厳密には一時的な状態や症状であるにもかかわらず、自分自身をうつ病に見せたがる傾向を指しています。

『「私はうつ」と言いたがる人たち』では、以下のように説明されています。

いま、「うつ病」は自分の置かれた不本意な状況や調子の悪さを自分で納得し、まわりに理解してもらうための"最適なひとこと"になりつつある。

その背景に「治癒恐怖」があるようです。例えばうつ病で精神医療を受け続けたら、患者が「私はうつ病である」ということが本人のアイデンティティに中核になって、症状が改善したとしてもうつ病でありたがるということ。

「私もうつ病でしょう?」と受診したカヨさんが、最初からこの「治癒恐怖」の状態にあった、というか、うつ病を現在の自分のアイデンティティにしたがっていたのは明らかだ。

また、うつ病というマイナス要素で、注目や同情を得たいという心理も働くようです。

さらには、精神科医サイドにも、見方によっては安易に診断書を出しているという問題があるとのこと。

検査値によって診断できる糖尿病などとは違って、うつ病は医師の診断に任されるからです。そのため、受診する医師によって、診断が変わることも当然起こってきます。

精神科医は診断や治療に苦しむわけです。

精神病理学者としても名高いある医師が言った。

「このごろは、精神科医がなんでもかんでも『うつ病』と診断して、薬と診断書を出すでしょう。あれは問題ですよね。あのなかには、パーソナリティ障害の人もかなり含まれている」

この医師と、香山リカ医師との会話が本に記載されているのですが、結局のところ、きちんと鑑別するのは不可能という話になります。

そんな『「私はうつ」と言いたがる人たち』と同じような趣旨で書かれたのが、『「発達障害」と言いたがる人たち』。

「私は発達障害である」ということが本人のアイデンティティの中核になるだけでなく、世間から注目と同情を得るために発達障害であり続けなければならない人も生まれてきているようです。

「何らかの個性的な同一性がほしい」という欲求だ。

「擬態発達障害」とも呼べそうな状態です。

この本では、重度の発達障害のケースも紹介されています。

言葉でのコミュニケーションはほとんどできず、ふだんは施設で生活して週末だけ自宅に帰ってきており、そのときは家族総出でこの子にかかりきりになるという。

こうした重度のケースが、「私、発達障害だと思うんです」と自己申告する「擬態発達障害」のために、世間に正しく理解されにくくなっていることも、香山リカ医師は問題点として挙げていました。

それから、うつ病も発達障害も、増加の背景に「製薬会社のキャンペーン」があるのだそうです。

製薬会社とメディアが一体化した「患者掘り起こし」によってどんどんクリニックに向かう。そして、「なんとかしたい」と本人が望むからには医者も治療しようと考え、結果的にその疾患として診断を下し、薬を処方するという「過剰診断」が生じるのだ。

過剰診断は、製薬会社やメディアの思惑だけでなく、診断を求める当事者や家族、なんとかしたいと考える医者の善意など、さまざまな要素が絡んで起きてしまう、社会的問題なのだ。

メディアに関しては、発達障害に対して、一種の憧れのような感情を抱かせる情報を発信しています。エジソンやアインシュタインなどが発達障害だったことから、「どこか特別な存在」「才能がある」というイメージが与えられている可能性があるということ。

なんだかITの世界で成功するにはADHDがあることが必須、という気さえしてくる。

「誰でもない私」でいることに耐えられなくなった人、「何か私もほかの人と違った特別な個性や能力があるのではないか」という空想を捨てきれない人が、「私、発達障害だと思うんです」と自己申告しながらやって来る。

結局のところ、自己申告の”発達障害”と"うつ病"は、今の日本の社会が生み出した状況といえそうです。

ある意味では、”発達障害”と"うつ病"が逃げ場なのかもしれません。

ですから、大人については一定数は許容すべきともいえそうですが、子どもに対してはそうではありません。

カナダの医学雑誌の内容を、香山リカ医師は紹介していました。

「明らかな症状が出ていない子どもに発達の遅れのスクリーニングを行っても、良い結果につながったという有力な証拠はない」と書かれているのだ。

「むやみに発達の遅れの検査はしないほうがよい」と警告を発するためのものなのだ。実は、アメリカからも同様の内容が記されたリポートが発表されている。

日本でもすでに、もしかしたらその必要のないのに発達障害と診断され、本人も親もそう思い込んでいる可能性のあるケースがあるのである。

香山リカ医師の指摘は、『子どもの発達障害 誤診の危機』と共通するところがあります。

「障害には早期発見・早期療育が有効である」と思い込んで、平均的な発達よりちょっと遅れているだけの、自分なりのペースで発達を遂げている子どもに薬を処方したり、偏った食事療法を行ったり、友達と遊ぶ時間を制限して病院通いさせたりしている大人たちがいる可能性もあるということ。

ネットなどで発達障害の情報をかき集めて、「この子は”普通”ではないのかもしれない」と自分の子どもだけを特別視し、むやみに不安になっているのかもしれません。

今の日本を生きる私たちは、香山リカ医師の次のメッセージを強く受け止めたいですね。

でも、大丈夫です。発達障害ではなくても、あなたはあなたです。平凡なのはすばらしいことじゃないですか。自分に自信を持って生きて行ってください。

Leave a Comment